摘要:營、利雙降(歡迎關注杠桿游戲)

撰文|桿姐&編輯|愛麗絲

平安銀行,這艘曾經高速航行的零售戰艦,似乎仍行駛在充滿挑戰的深水區。

2025年8月22日晚,平安銀行如期披露上半年業績報告。作為第一位“吃螃蟹”的股份制銀行,平安銀行這個頭開得并不是很好:因為營收、利潤依然深陷“雙降”困局。

這家中國股份制銀行中最具特色、曾以“零售之王”光環加身的銀行,2025的上半年讓人有點著急。

1、

財報數據顯示,2025年上半年,平安銀行實現營業收入693.85億元,同比下降10.0%;歸屬于母公司股東的凈利潤248.7億元,同比下降3.9%,繼續延續一季度的“雙降”趨勢。

略好一點的是,上半年無論是營收還是凈利潤降幅相比一季度都有所縮窄,這說明二季度的降幅低了些。

先說營收,杠桿游戲看到,上半年平安銀行營收下滑一大原因是凈利息收入減少,這部分營收期內同比下滑9.3%至445.07億元,占總營收比重約64.1%,比去年同比有所增加。

凈息差是銀行業的“生命線”,也是平安銀行2025上半年業績異動的核心矛盾點。上半年1.80%的年化凈息差,不僅同比降16個基點,環比一季度的1.83%也再降3個基點。這背后是整個銀行業共同面臨的世紀難題——凈息差的持續收窄。

基于此,上半年平安銀行資產端收益率幾乎全線“潰敗”,其中發放貸款和墊款平均收益率4.03%,跌76個基點;個人貸款收益率下降86個基點,企業貸款收益率下降56個基點。

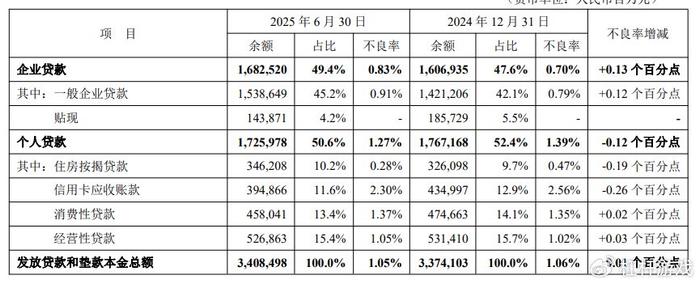

平安銀行曾經引以為傲的零售業務“瘦身”仍在繼續。上半年個人貸款余額下降2.3%,信用卡應收賬款銳減9.2%,消費性貸款收縮3.5%。零售金融業務營業收入占比從50.7%降至44.8%,利潤貢獻占比從7.0%驟降至4.0%。

好在負債端的成本控制有降低:上半年平安銀行吸收存款平均付息率1.76%,下降42個基點。

利息收入承壓之下,非利息收入被各大銀行視為穿越利率周期的“第二增長曲線”。

然而,平安銀行上半年的非息收入表現同樣不盡如人意。報告期內,其手續費及傭金凈收入為127.39億元,同比下降2.0%。

主要歸因于兩個方面:一是資本市場波動,影響了其核心戰略之一的財富管理業務。居民投資意愿趨于保守,導致基金、保險等代銷產品收入減少。

二是宏觀經濟環境下,居民消費意愿尚未完全恢復,這直接影響了信用卡等業務相關的交易手續費收入。

盡管平安銀行一直致力于打造強大的財富管理平臺 但現實的骨感表明,這條“長坡厚雪”的賽道,走起來并不輕松。

2、

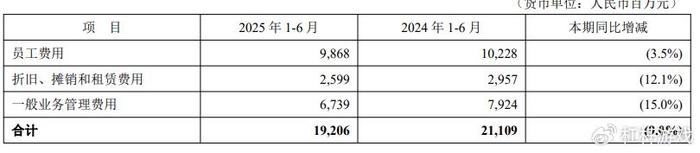

在收入端“開源”不利的情況下,平安銀行在“節流”上做足了文章,這成為財報中為數不多的亮點。

2025年上半年,其業務及管理費用為192.06億元,同比下降了9.0% 。同時,信用及其他資產減值損失計提194.50億元,同比大幅下降16.0%。

財報里杠桿游戲看到,費用的壓降和減值計提的減少,是平安銀行利潤降幅(-3.9%)遠小于營收降幅(-10.0%)的關鍵原因。

然而,這種“以豐補歉”式的利潤調節也存在其B面。

一方面,減值計提的減少,需要建立在資產質量持續穩健的絕對信心之上;另一方面,過度壓縮成本可能會影響對未來的戰略性投入,如科技研發和人才儲備。這是一種短期財務表現與長期競爭力之間的艱難平衡。

資產質量方面,平安銀行有點喜憂參半。

一方面上半年平安銀行不良貸款率1.05%,較上年末微降 0.01 個百分點,看似資產質量保持平穩。

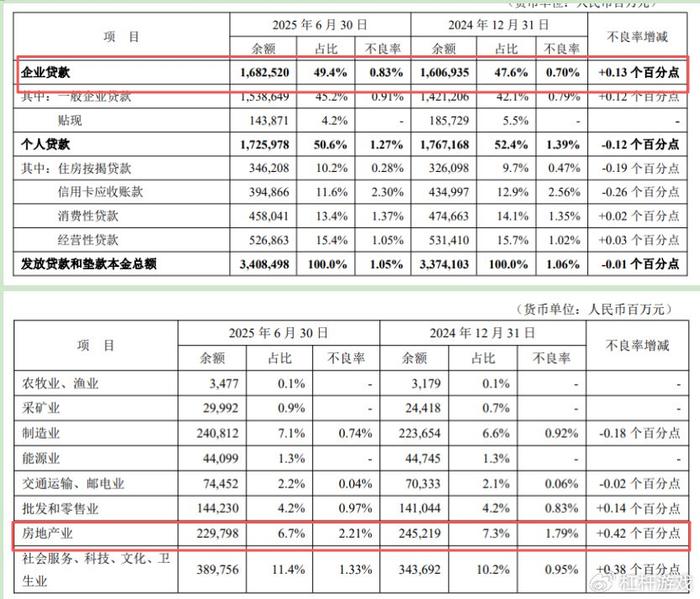

但拆分結構后如下圖可見,有點“個人貸持續改善、企業貸風險抬頭”的分化格局。尤其是房地產相關貸款的不良率上升,成為潛在風險點。

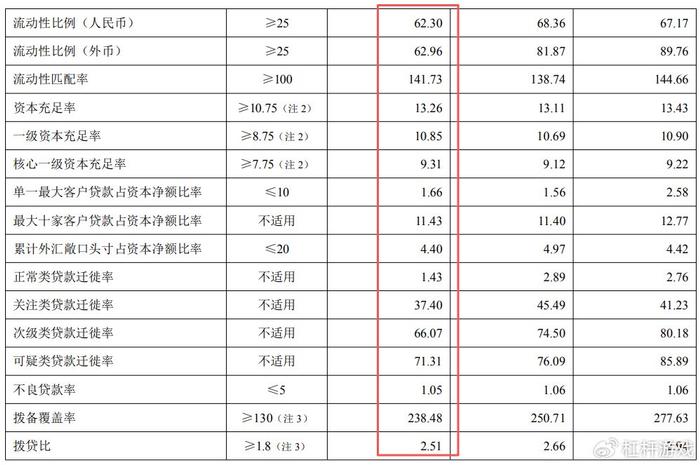

在營收利潤雙降的背景下,平安銀行的資本充足率卻不降反升:核心一級資本充足率9.31%,一級資本充足率10.85%,資本充足率13.26%。

這種“逆勢提升”反而需要警惕,因為它反映的很可能不是資本創造能力的增強,而是風險資產擴張的放緩。

當銀行不敢投放貸款、不愿承擔風險時,資本充足率自然提高。

從風險抵補能力看,平安銀行的“緩沖墊”有所變薄。上半年其撥備覆蓋率238.48%,較2024年末降12.23個百分點,雖仍遠高于130%的監管紅線,但較2023年末的277.63%已累計下降39.15 個百分點;撥貸比2.51%,也較上年末降0.15個百分點。

3、

與過去幾年動輒雙位數左右的資產增速相比,平安銀行上半年的規模擴張顯得更為“克制”。

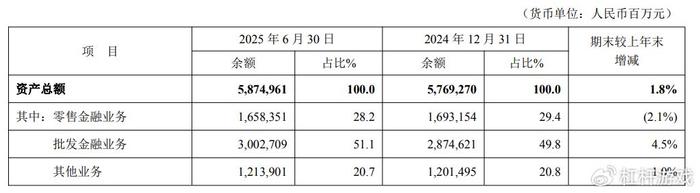

截至6月末,平安銀行資產總額5.87萬億元,較2024年末增長1.8%;發放貸款和墊款總額3.41萬億元,較上年末增長1.0%。

當宏觀變量不見反轉,銀行只能向內求生。

銀行需要重新定位自己的價值主張,找到在新的市場環境下的生存之道。這可能意味著業務結構的調整、客戶策略的變化、盈利模式的轉變,甚至是組織架構的重塑。

在杠桿游戲看來,平安銀行的特殊性在于其業務結構:零售業務占比較高,而零售貸款收益率在利率下行周期中下降幅度更大。這使得平安銀行在本輪周期中受傷更重,調整也更劇烈。

但平安銀行也有其獨特優勢:綜合金融模式的協同效應正在發揮,科技能力的長期積累可能在未來兌現。只是這些“慢變量”能否跑贏“快周期”,仍是未知數。

總之,目前平安銀行正處在一個關鍵的戰略十字路口。單純的“節衣縮食”無法贏得未來,如何順利穿越周期、在息差收窄背景下實現可持續增長,才是王道。

本文未標注出處的圖表,均源自企業預警通或監管部門披露,特此說明并致謝

版權及免責聲明:本文系杠桿游戲創作,未經授權,禁止轉載!如需轉載,請獲取授權。另,授權轉載時還請在文初注明出處和作者,謝謝!杠桿游戲任何文章之觀點,皆為學習交流探討用,非投資建議。用戶據此進行的一切投資,請自負責任。文章如有疏漏、錯誤歡迎批評指正。

4001102288 歡迎批評指正

All Rights Reserved 新浪公司 版權所有