作者|川 川

編輯|大 風

2025年,中國汽車工業迎來一個標志性時刻——長城汽車成立35周年。

這個從保定鄉鎮機械廠起步的企業,用35年時間完成了一場史詩級跨越:覆蓋全球170多個國家和地區,海外累計銷量突破200萬輛,全球用戶超1500萬,海外銷售渠道超1400家。

更令人矚目的是,長城汽車的二季度財報顯示,營收523.48億元、凈利潤45.86億元、銷量31.3萬輛,三項核心數據均創歷史新高。

這不僅是長城的“高光時刻”,更是中國汽車工業從“跟跑”到“領跑”的縮影。從手錘敲零件到自研全球頂尖技術,從皮卡代工到定義全球安全標準,長城汽車的每一步,都踩在中國汽車產業變革的脈搏上。

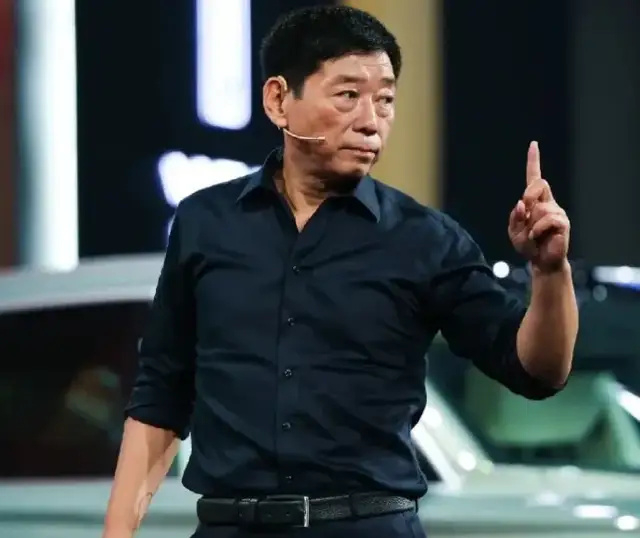

如董事長魏建軍在接受新浪新聞專訪時所說,長城汽車的35年,是改革開放的“見證者”、“親歷者”、“捍衛者”。

數據背后,是長城汽車全系列產品開啟新周期、全場景、全動力、智能化,以及生態出海戰略的落實。一步步構建起了堅固的生態“長城”。

長城的35年,也幾乎見證了中國汽車產業從0到1,再到走向全球,轉身為汽車工業強國的整個過程。而長城汽車,就像魏建軍所說,才“剛開始而已”。

為民族造車:從破產改制到全球標桿的生死突圍

在長城35周年之際,《人民日報》頭版頭條給它的定義是“揚帆出海閃耀的中國品牌”。

相比于國外汽車品牌動輒上百年的發展歷程,才知道《人民日報》這簡單的一句話背后的含金量。

1990年,當魏建軍接手瀕臨破產的長城工業公司時,中國汽車工業正深陷“合資依賴癥”。沒有技術、沒有人才、沒有產業基礎。長城和當時的中國汽車產業只能從零起步,全靠摸索。

長城造車,是肩負著一國重工業的歷史使命的。哪怕是到了現在,在前不久接受新浪專訪時,魏建軍都會說,“造車產業,事關中國的對外形象”。這就是中國第一代造車人的使命感。

早期的保定工廠里,魏建軍和工人們用最原始的方式敲打零件,生產出的首批皮卡甚至要靠人工搬運下線。但正是這種“土法上馬”的狠勁,讓長城在1996年推出了中國首款經濟型皮卡迪爾,當年銷量便突破千輛,改寫了中國皮卡市場被外資壟斷的歷史。

到了2000年初,中國汽車市場開始被合資品牌壟斷,長城汽車卻選擇了一條最難的路——正向研發。

2006年,長城汽車開始規劃中國首個碰撞安全試驗室;

2008年,建成使用。隨著智能駕駛、智能座艙、新能源技術的發展,需要測試的安全數據越來越復雜,但長城依然保持著持續的升級和擴建。

2025年,長城的安全碰撞試驗室總投資5.1億元,成為亞洲最大的獨立安全試驗室。

現在長城汽車的安全碰撞試驗室,已經可以進行剎車后碰撞、動態翻滾、護欄撞擊等各種情況的測驗。在積累了大量的數據后,也反哺到了產品的設計研發中。

魏建軍說,像安全碰撞試驗室這樣的投入,就不需要考慮投產比,沒有什么比安全更重要。

有了足夠的自研技術和安全技術,眼下的長城汽車旗下,也是百花齊放,各個車型都收獲了大量的擁躉。

哈弗H6:2011年上市即引爆市場,以“神車”姿態連續11年蟬聯SUV銷冠,全球累計銷量超700萬輛;

坦克300:2020年橫空出世,以硬派越野顛覆外資壟斷,全球累計銷量突破70萬輛,最快達成這一成就的中國越野品牌;

山海炮Hi4-T:2025年推出的高端新能源皮卡,搭載全球首創熱浴成型防腐技術,車身強度達普通鋼材5倍,斬獲澳洲“年度最佳新能源皮卡”大獎。

這些車型背后,是長城累計超2.9萬項專利的支撐(2025年上半年新增2962項),以及2.3萬名工程師團隊的日夜攻堅。正如《人民日報》評價:“長城用35年,讓中國汽車從‘進口’走向‘出口’,從‘制造’邁向‘智造’。”

扎根供應鏈:一場自給自足的“工業革命”

長城的崛起,離不開一條隱形的“護城河”——垂直整合的供應鏈體系。眼下的中國汽車產業,確實是百花齊放。

和許多新老車企相比,長城確實不擅長玩各種花式營銷。哪怕到了現在,魏建軍都會公開表達,“要對用戶求是,不能過度宣傳”的觀點。經歷過手錘零件時代的長城,一直堅持踏實做事。

在保定,長城關聯的供應鏈企業超400家,從模具、電池到氫能技術,構建起覆蓋全產業鏈的“森林生態”。

在幾乎所有的工業制造里,模具可以說是工業之母。在汽車產業里,模具的開發則是一輛汽車的臉面和門戶,也是發生碰撞事故時的第一道保險。

1997年成立的精工模具,最初只為長城皮卡生產底盤沖壓件。如今,其覆蓋件模具精度達0.02mm(相當于發絲的1/5),水浴熱成型技術為行業首創,防腐性能提升2.7倍。更驚人的是,這家“隱形冠軍”已反向出口寶馬、奔馳等國際品牌,海外業務占比超60%。

在全球汽車工業化進程的過程中,新能源時代里的電池技術之爭從未停歇過。

長城投資的蜂巢能源,真正在全球范圍內,實現了首家無鈷電池量產。在今年推出第三代混動電池,續航突破1200公里。這樣的水平在行業里也是絕無僅有的。

值得一提的是,當各大車企還在鉆研電車的時候,長城已經前瞻性地開始布局氫能汽車。長城是國內唯一實現氫燃料電池全鏈條自研,2024年發布車規級氫動力系統,核心零部件國產化率100%。

雖然長城汽車擁有幾乎一整條的從上有供應鏈到下游組裝的汽車產業鏈,但長城并沒有無條件的供養自己的供應鏈,在選擇供應商時,依然會全球比較,只選對的,不選自己的。

這樣的模式,也充分保證了自身供應鏈的技術研發動力。長城的35年,在構建技術這件事上,確實是從來沒有一絲懈怠過。

全球化出海:從“產品輸出”到“生態革命”

在中國汽車工業發展的這幾十年時間里,其實,有很長一段時間都是被合資品牌壟斷。畢竟,這些國外品牌經過了上百年的發展,技術領先、經驗領先。尤其是一些高端車型,消費者幾乎只相信國外品牌。

這也造成了當時中國市場的好的汽車只有“引進來”的局面。

直到近兩年,中國汽車產業的市場認知,正在不斷被改變。

2025年6月,巴西總統盧拉會見長城汽車董事長魏建軍時,對山海炮Hi4-T的新能源技術贊嘆不已。這不僅是長城的榮耀,更是中國汽車“生態出海”的縮影。

在泰國的羅勇工廠,長城汽車年產10萬輛,帶動當地就業超5000人,推動泰國新能源車滲透率從7%提升至21%;

巴西的伊拉塞馬波利斯工廠,長城投產建廠,形成年產15萬輛產能,同步輸出熱成型防腐技術;

在更加發達的歐洲,魏牌高山MPV以“六座皆VIP”設計,打破德系豪華MPV壟斷,獲ANCAP五星安全認證。

以長城汽車為代表的中國汽車制造,從進口到出口的轉身,也才用了幾十年。在長城看來,高端的國際化不是商品出海,而是品牌出海。

長城的出海邏輯并非簡單傾銷,而是構建了全鏈條本土化。在沙特沙漠越野賽事中,長城工程師與用戶共同改裝車輛;

在澳洲,山海炮車主俱樂部定期舉辦環保公益活動。

這種“文化共生”,讓中國品牌從“外來者”變為“自己人”。

當長城將熱成型防腐技術授權給歐洲供應商時,意味著中國汽車首次掌握產業鏈核心標準。2025年,長城主導制定的《新能源汽車熱管理系統安全標準》被納入ISO國際標準草案,這是中國汽車技術標準的首次全球突破。

魏建軍曾說:“造車是場馬拉松,比的不是誰起跑快,而是誰耐力強。”長城的35年,印證了三個關鍵邏輯:

1. 技術投入不設上限

連續三年研發投入超百億,2024年達104億元,占營收5.2%。這種投入強度,讓長城在智能駕駛領域實現“端到端大模型SEE”量產,無高精地圖NOA覆蓋全國98%道路。

2. 生態協同對抗周期

當行業陷入價格戰時,長城通過“森林生態”實現技術反哺:氫能技術反哺商用車,混動技術賦能皮卡,智能座艙打通手機、家電生態。這種“內生循環”,使其在2024年行業銷量下滑8%的背景下,逆勢增長16%。

3. 全球化不是選擇題

從2002年第一輛皮卡出口,到如今海外工廠年產30萬輛,長城用20年完成“產品出海→技術出海→文化出海”的三階躍遷。其海外用戶中,80后、90后占比超70%,印證了中國品牌正從“代購”升級為“首選”。

35年,長城汽車用1500萬用戶的選擇,書寫了一部中國汽車工業的奮斗史。長城汽車,也成了讓國家放心的“走出去”的代表企業之一。

正如魏建軍所說:“高端國際化不是商品出海,而是品牌和技術出海。出去的是中國技術,收回來的是知識產權費。”從保定到全球,從追趕者到定義者,它證明了一個真理:真正的全球化,不是把產品賣到海外,而是讓技術標準、產業生態乃至文化價值被世界接納。

35年埋頭苦干,一路狂追,突破技術封鎖,長城汽車最終在全世界的舞臺上閃耀著中國品牌。走過代工制造時代,像汽車這樣的高端“智造業”,也可以被信任。

4001102288 歡迎批評指正

All Rights Reserved 新浪公司 版權所有